春の陽気に誘われて、IGRいわて銀河鉄道に揺られ青山駅へ。2006(平成18)年の開業の際には、子どもたちがレンガ色のタイルの裏に名前を書き、駅舎に貼り付けた光景が思い出されます。

青山町は戦後に生まれた町です。明治後期から陸軍の司令部や兵舎、厩舎など軍事施設として使用され、通常は御用商人以外の一般市民はあまり立ち入れなかったエリアです。1945(昭和20)年、敗戦により軍は解体され、旧軍施設は外地から着の身着のままで引揚げてきた人たちの宿舎などに転用されました。それらの施設の一つに当時の県知事が、有名な漢詩の一節「…人間(じんかん)到る処青山(せいざん)あり」から引用して「青山寮」と命名したことから青山町が誕生したと聞いています。実際の住居表示は「青山町」ではなく「青山〇丁目」となっています。

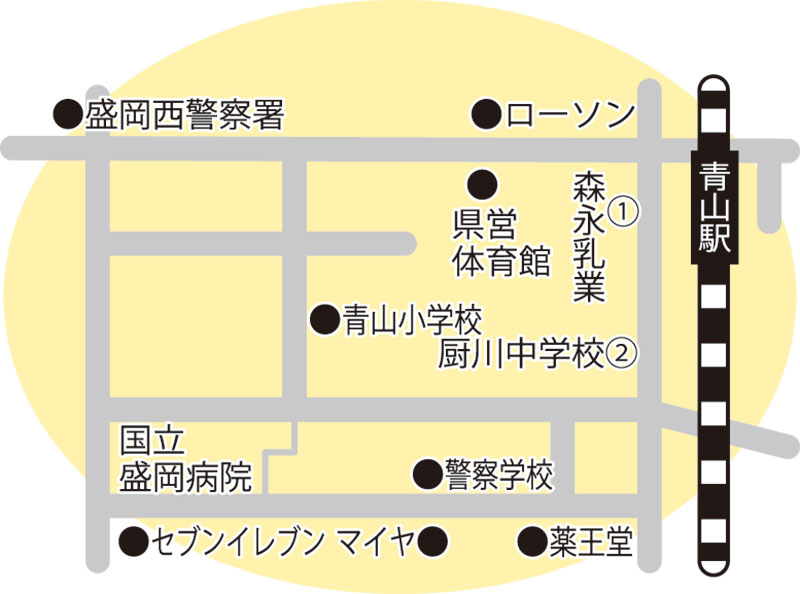

青山駅を出て斜め向かい、森永乳業盛岡工場敷地内にかつての騎兵第23連隊の通用門①が復元されています。日露戦争終結4年後の1909(明治42)年7月、新たに編成された騎兵第3旅団の第23連隊と第24連隊がこの地に駐屯することとなり、将兵約2500名、馬匹約1600頭が配置されました。第23連隊が主に地元岩手から招集された兵士、第24連隊が新潟や長野など信越地方出身の兵士によって構成され、長岡出身の故田中角栄元首相が新兵として盛岡にいたことはよく知られた話です。1935(昭和10)年9月、第3旅団2個連隊は戦雲急を告げる満州に移駐することになり、その後には陸軍予備士官学校、歩兵戦車隊、飛行隊が設営された経緯が門の奥の碑に記されています。故秩父宮殿下は、第23連隊に勤務した際に盛岡のリンゴが気に入り、そのご縁で岩手県産リンゴの皇室への献上が始まったといいます。

南に進むと厨川中学校②があります。1960年頃、ブラスバンドの合奏会で訪れた時、校舎の一部が兵舎だった記憶がよみがえります。校章の「北梅」は、前九年合戦で敗れた安倍宗任(貞任の弟)が京の都へ連行され、蝦夷を見下すかのように花の名を尋ねた役人に「わが国の梅の花とは見たれども 大宮人はいかがいふらん」と歌で返し、文化度の高さを示したことに由来するといいます。

(後編へ続く)