「観音山」を意識したのは、束稲山の一画をなす経塚山から南を眺めたときだった。一関市街地から黄金のじゅうたんを敷きつめたような穀倉地帯が広がり、蛇行した北上川を挟んだ対岸に、すっくと立ち上がる観音山があった。地名は舞草(もくさ)といい、杉木立の中に立派な儛草神社がある。

神社の他に、修験場の吉祥山東城寺も建っていたそうで「今は観音山と呼ぶが、平安時代より刀鍛冶が集団で住み、古くは『舞草山』と言った」と説明板に書いている。そばの白山岳山頂周辺で良質の鉄鉱石を産出したことから、修験者たちは作刀を始め、白山岳を『鉄落山』と呼んだようだ。後の廃仏毀釈により東城寺は中腹に移り、金剛力士仁王像がかたわらの大岩屋で大切に守られている。

アテルイといえば蕨手刀(わらびてとう)。博物館で見た蕨手刀は短めの直刀であり、戦の勝敗を決める重要な武器であった。これより平安中期に進み、刀は馬上からなぎ切ることに適した湾刀に変化していく。こうして刀身が長く反りのある日本刀を完成させたのが、舞草に住む刀鍛冶集団であった。大和の鍛冶に先立つこと100年。戦が絶えない奥州の地ならではの、武士を支えた刀工の卓越した技術に平伏する。

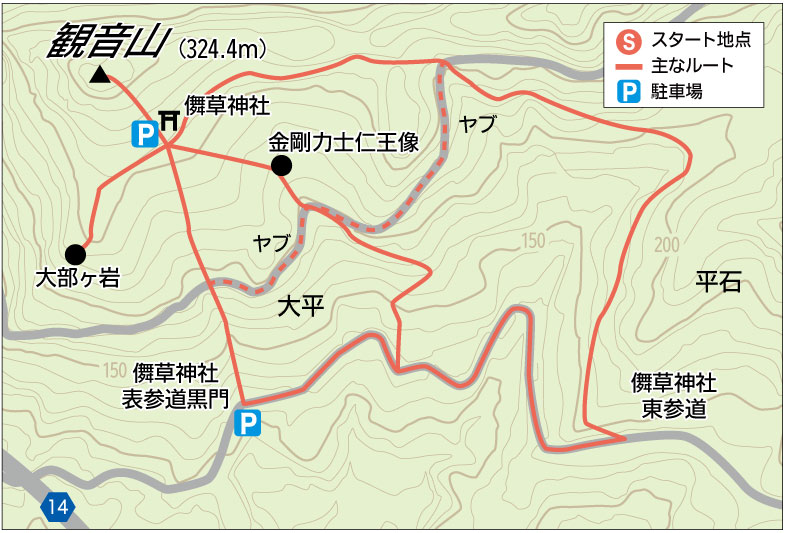

観音山を登るなら、千二百年の歴史を深掘りしながら登り下りをくり返すのがよい。まずは県道14号から儛草神社の東参道へ向かう。キツネノカミソリが咲く「表参道黒門」や「金剛力士仁王像」を縦横に巡り、神社の上部の山頂に登る。そして門前を南西へ5分で、大展望の大部ヶ岩(だいぶいわ)に立つ。眼下の眺望に見とれていると、足元からいきなり矢が飛びだしたのでびっくり。なんと一関トンネルを抜ける新幹線であった。

鉄を産す、蕨手刀や舞草刀を打つ、馬が駆ける――岩手の舞草山(観音山)を誇らしく思う。