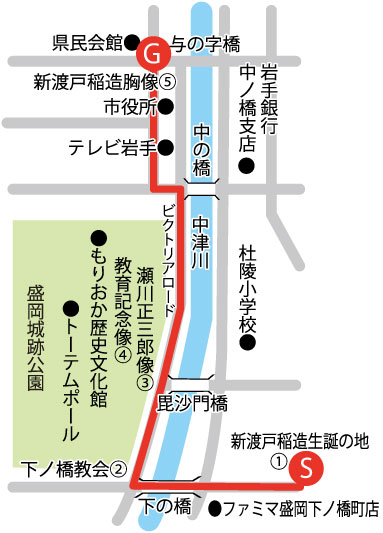

著書『武士道』で世界的に知られる新渡戸稲造が生まれた街・盛岡市と、太平洋会議出席後に客死した街・ビクトリア市(カナダ)が、その縁で姉妹都市提携を結んでから40周年を迎えました。そこで今回は「新渡戸稲造生誕の地」①から与の字橋の畔「新渡戸稲造胸像」⑤へと続く「ビクトリアロード」を歩いてみます。

新渡戸稲造は、南部藩士・新渡戸十次郎の三男として、かつて藩候お抱えの鷹匠の屋敷が並んでいた鷹匠小路(現在の下ノ橋町)で生まれ、勉学のため9歳で上京する1871(明治4)年までこの地で過ごしました。

それからしばらく経ち、空き家となっていた新渡戸邸を、1884(明治17)年に第2代県令(知事)として着任した石井省一郎が仮官舎としますが、同年11月の「河南大火」で全焼します。新渡戸邸の跡地は、稲造没後50年を記念し「新渡戸緑地」として整備され、奥には稲造が眠る多摩霊園(東京都)のものと全く同じ座像が鎮座しています。

下の橋へ進むと、とんがり屋根の「下ノ橋教会」②と盛岡市の有形文化財に指定される青銅擬宝珠が不思議な景観を作っています。元々、お城と諸士屋敷や馬場を結ぶ、いわば通勤用の橋だった下の橋に擬宝珠はなく、1910(明治43)年の大洪水で流失した中の橋が洋橋に掛け替えられた際に移されたもので、よく見ると擬宝珠に「中之橋」と刻銘されているのが読み取れます。橋を渡ると、フェリス女学院創立者であるメアリ・エディ・キダー宣教師と夫のエドワード・ローゼイ・ミラー宣教師、三浦徹牧師によって1887(明治20)年に創立された下ノ橋教会があります。

中津川を右に見て進み毘沙門橋を過ぎると「盛岡の慈父・サンコさん」として敬愛された岩手柔道界の指導者「瀬川正三郎の胸像」③があります。自身の母校であり、長年柔道を指導した旧制盛岡中学の後輩にあたる舟越保武の作品です。

さらに歩くと、左手に「教育記念像」④が見えてきます。裸婦像の台座には、1942(昭和17)年、水泳訓練中に溺れた児童を救い命を落とした下閉伊郡豊間根村立国民学校の小国テル子先生をたたえ設置したと記されています。

(後編へ続く)