新年の始まりに、大勢の方が初詣に訪れる盛岡八幡宮。今回は「お八幡さん」として親しまれている盛岡八幡宮境内を散策してみましょう。

その前に、簡単に歴史をおさらいしましょう。南部氏は源氏の氏神である八幡宮を崇敬し、城内三ノ丸の烏帽子岩の裏手に鳩森八幡宮を祀っていました。城下町作りがほぼ完了した寛文年間(1670年代)、29代重信公が「民心の安定を図るため城外に八幡宮社殿を移してみては」という嫡男行信公の発願を取り入れて遷座を決定。行信公主導の下で八幡山造成工事が着手され、本殿、拝殿、神輿殿などすべてが完成した1680(延宝8)年、晴れて一般領民による八幡宮参拝が許されたのでした。

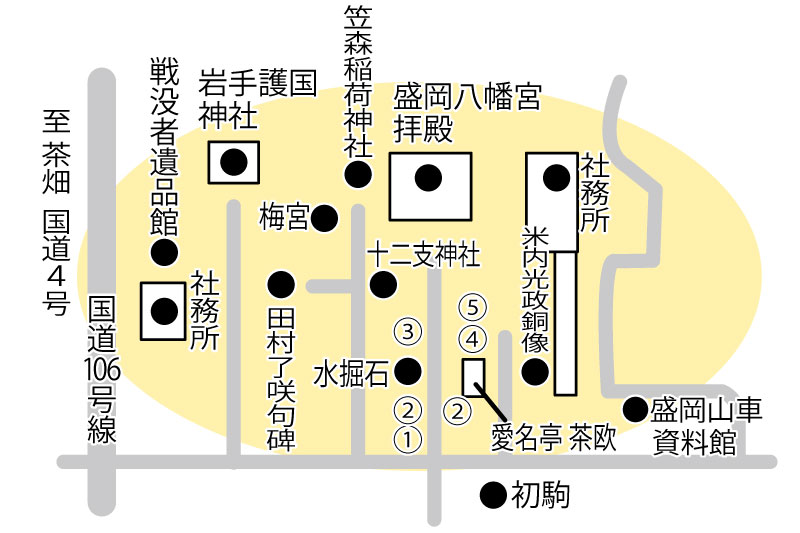

では、大鳥居をくぐり境内へと進みます。2002(平成14)年に建て替えられるまでは、一の鳥居、二の鳥居、三の鳥居…と鳥居が並んでいた懐かしい風景がよみがえります。鳥居の手前左に「盛岡鎮守」と刻まれた社標①は、皇后雅子さまの曽祖父にあたる盛岡出身の山屋他人海軍大将の揮毫です。

参道の両側に建つ青銅の灯籠②は、1876(文化9)年に奉納された後、36代利敬公により中の橋畔の高札場に移設され、再び現在地に戻されたという曰く付きの灯籠です。「水堀石」の傍らにある「大角力勧進元五十年記念」と刻まれた大きな石柱③は、八幡宮門前にあった相撲場で勧進相撲が催されたのを記念して建立されたものです。

右側には、使い終えた包丁を供養する「包丁塚④」と料理の神様を祀る「高倍神社⑤」が並び、昔から板前さんたちがここに来て手を合わせたわけです。その裏手には「米内光政銅像」があり、海軍大臣、内閣総理大臣を歴任した先人の偉業を今に伝えます。

再び参道に戻り足元に目をやると、石畳に十二支の文字が点在する面白い仕掛けが。自分の干支を探しながら拝殿へ続く石段を登り左に進むと「十二支神社」が並び、干支ごとの守り神が祀られています。

参道に戻り大石段を進むと、1997(平成9)年に大改修した拝殿が迎えます。新しい年もみちくさを楽しめるよう手を合わせます。

(後編へ続く)